Sebenarnya tidak pernah merasa dekat, atau pun merasa jauh, dengan Thailand. Waktu kecil, teman-teman SD menyebut Thailand sebagai “negeri gajah putih”. Kita tidak tahu persis artinya apa – asalnya dari mulut ke mulut. Padahal, bendera Thailand dari 1855 – 1917 ada gambar gajah putihnya. Padahal juga, bendera itu pernah dikibarkan di Hindia Belanda: berjajar di sepanjang jalan dari stasiun kereta hingga hotel di sela-sela bendera Belanda, untuk menyambut kedatangan Raja Thailand bernama Chulalongkorn di tanah Jawa, atau Hindia Belanda (abad 18-19). Saya juga tidak pernah berinteraksi dengan warga Thailand, kecuali pada 2003 saya harus mengurus dokumen yang dikirim ke Bangkok, dan berkirim email dengan seorang penulis Thailand.

Pada 1999, film Anna and the King muncul. Film yang meledak di Indonesia ini dibintangi Jodie Foster dan Chou Yun-Fat. Ia bercerita tentang kisah seorang guru wanita bernama Anna Leonowens asal Inggris yang disewa Raja Mongkut (ayah dari Raja Chulalongkorn) untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada istri-istri dan anak-anaknya di kerajaan Siam. Film ini bercerita tentang bagaimana Siam menguasai modernitas dengan memahami bahasa Inggris. Ia ditulis mungkin berdasarkan memoar Anna Leonowens berjudul The English Governess at the Siamese Court (1870) dan Romance of the Harem (1873). Sebenarnya ada tiga film lain tentang Raja Mongkut, tapi mungkin tidak masuk Indonesia, yaitu Anna and The King of Siam (1946), The King and I (1956) dan film kartun Anna and The King (1999).

29 Januari 2002, saya disediakan sebuah ruangan dengan komputer canggih (waktu itu). Tujuannya supaya menyelesaikan tugas akhir dalam 6 bulan. Di ruangan itu juga ada banyak buku, paper dan dokumen-dokumen milik dosen. Saya hanya mengambil paper atau buku yang saya perlukan saja. Tidak menyentuh yang lain. Tapi ketika duduk termenung (jenuh melanda – sekarang ini namanya “galau”), mata tiba-tiba terpaku pada satu buku baru di tumpukan dokumen. Buku itu berwarna coklat muda, dengan gambar siluet jajaran orang berfoto. Judulnya adalah “Journeys to Java by Siamese King”. Pikiran saya: perjalanan raja kembar siam? Saya ambil buku itu (diam-diam, karena ruangan itu sebenarnya ruangan dosen). Buku berbahasa Inggris itu kemudian saya baca, dan menemukan bahwa isinya tentang tiga kunjungan Raja Siam (Thailand) ke Jawa. Isinya semacam buku harian yang aslinya ditulis dalam bahasa Thai dan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Penulisnya adalah Imtip Pattajoti Suharto. Beliau adalah istri Pak Djoko Suharto, guru besar Teknik Mesin ITB. Dosen pembimbing saya adalah teman Prof. Djoko. Saya kemudian meminjam buku itu, dan melanjutkan membaca di rumah. Buku itu menarik karena membuat saya jadi memahami apa yang terjadi di Jawa pada akhir 1800an hingga awal 1900an. Kesan saya: Indonesia maju sekali saat itu. Bahkan Raja Thailand saja sampai berkunjung ke Jawa. Buku itu tidak komprehensif dan minim catatan kaki. Sifatnya seperti itinerary, urutan jadwal perjalanan (berisi tanggal, waktu, tempat, bertemu siapa-siapa, dan sedikit komentar). Buku itu diterbitkan oleh Penerbit ITB pada 2001. Saya kemudian pergi ke Penerbit ITB dan mendapatkan email penulisnya. Kemudian kami bertukar email, dengan tujuan, saya membantu menerjemahkan buku itu ke bahasa Indonesia. Tapi 2003 saya harus pergi ke Singapura. Jadi, proses menerjemahkan buku itu tidak dilanjutkan.

Tahun 2005 saya mendapatkan bingkisan dari staf AUN/SEED-Net Thailand. Bingkisan itu berupa CD musik jazz. Nampaknya biasa. Tapi yang membuat istimewa adalah lagu-lagunya dimainkan oleh Raja Bhumibol Adulyadej (dibaca: Phu-mi-pon A-du-nya-det). Raja Bhumibol bergelar Rama IX. Sedangkan, buku yang sebelumnya saya baca bercerita tentang Rama V atau Raja Chulalongkorn (yang namanya diabadikan sebagai nama universitas ternama di Thailand).

Bulan Januari 2007 saya bersama keluarga (anak waktu itu masih berumur 7 bulan) pergi ke Bangkok untuk berlibur. Kami berlibur lima hari di sana. Menyenangkan sekali, orangnya ramah, makanannya enak dan murah. Bisa naik tuk-tuk, berbelanja di Pasar Chatucak, menyusuri Sungai Chao Phraya, melihat Emerald Buddha, makan di tepi sungai bersama teman lama. Saya sebenarnya masih tidak mengenal sejarah Thailand. Jadi, misi jalan-jalan ke sana adalah hal kontemporer: belanja.

Buku Journeys to Java by Siamese King sebenarnya ingin saya beli. Tapi setelah kirim email ke Pak Djoko, bulan Maret 2013 saya mendapatkan kiriman buku tersebut. Gratis! Wah baik sekali Pak dan Bu Djoko. Misi saya, yang tertunda lama, kemudian dimantapkan: menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang baru dikirim itu adalah edisi yang sudah direvisi (revised edition) dari edisi tahun 2001, dan dicetak tahun 2012. Buku tahun 2001 itu hak ciptanya dimiliki Departemen Luar Negeri Thailand, sedangkan yang 2012 ini dimiliki oleh Ibu Imtip sendiri (setelah perjuangan panjang nampaknya). Buku itu agaknya mirip dengan buku sebelumnya, kecuali mulai banyak catatan kaki, komentar penulisnya, foto-foto.

Raja Chulalongkorn (berdiri di depan berpakaian putih membawa tongkat) di samping Paku Buwono X Susuhunan dari Solo tahun 1896 (koleksi Tropenmuseum)

Raja Chulalongkorn (berdiri di depan berpakaian putih membawa tongkat) di samping Paku Buwono X Susuhunan dari Solo tahun 1896 (koleksi Tropenmuseum)

Setelah diskusi via email, nampaknya usaha menerjemahkan saja tidaklah cukup. Alasannya, orang Indonesia hanya mau membaca buku jika isinya berkenaan dengan dirinya. Pembaca Indonesia, mungkin, juga impulsif dan latah. Artinya, jika ada buku baru dengan judul yang bombastis dan semua orang baca, maka seseorang akan membacanya (kemudian lupa). Tapi pembaca yang kritis semakin lama semakin banyak. Pembaca kritis adalah pembaca yang mencari jati diri, mencari tahu dunia luar, meresapi (internalisasi) makna tulisan dan terstimulasi untuk terus mengenali dirinya (ingin apa aku ini; apa yang ingin aku capai; mengapa fenomena A atau B terjadi dan seterusnya). Oleh sebab itu, jika hanya menerjemahkan maka pembaca mungkin kehilangan selera. Menulis buku di Indonesia (yang collectible tapi juga dapat dinikmati karena manfaatnya banyak) sebenarnya agak sukar. Tapi bentuk buku tentang Raja Siam ke Jawa itu tengah dipikirkan. Saat ini inti pekerjaan adalah menerjemahkan bukunya Bu Imtip itu, dan mencari sumber-sumber bacaan lain. Bu Imtip itu sebenarnya adalah campuran sumber sekunder dan tersier karena berisi narasi yang ditulis dari berbagai sumber primer dan sekunder. Kalau bacaan pendukung, sudah ada beberapa yang didapat. Proses penerjemahannya sendiri tengah berjalan (lambat). Dari 163 halaman, 138 sudah dalam bahasa Indonesia (yang berantakan).

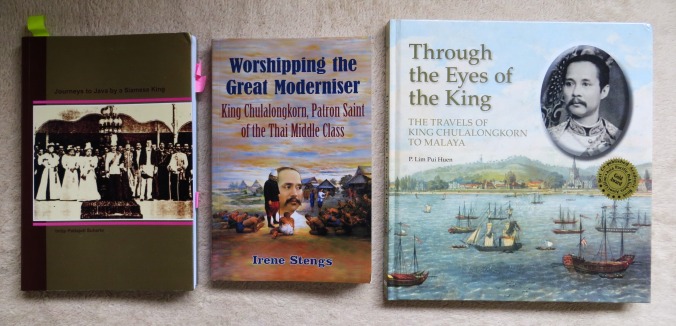

Buku tentang Raja Chulalongkorn mengunjungi Jawa atau Malaya yang berbahasa Inggris setidaknya ada empat:

- Journeys to Java by Siamese King, Imtip Pattajoti Suharto, Penerbit ITB, 2001

- Journeys to Java by Siamese King, Imtip Pattajoti Suharto, Penerbit ITB, 2012 (revised edition)

- A true hero : King Chulalongkorn of Siam’s visit to Singapore and Java in 1871, Kannikar Sartraproong, University of Leiden, 2004

- Through the Eyes of the King: The Travels of King Chulalongkorn to Malaya, Patricia Lim Pui Huen, ISEAS Publisher, 2009

Buku ke-3 belum pernah saya baca. Ingin sekali membacanya karena mungkin itu adalah PhD thesis yang diterbitkan di Universitas Leiden. Penulisnya juga orang Thailand (jadi: view from within), fasih berbahasa Melayu/Indonesia, Belanda dan Inggris.

Buku tentang Raja Chulalongkorn

Buku ke-4 sebagian sudah saya baca. Buku ini sebelumnya disarankan oleh Prof. Merle Ricklefs (penulis A History of Modern Indonesia Since ca. 1200) yang saya hubungi untuk memberi saran. Nampaknya, bukunya Patricia Lim itu berisi selected trips (kunjungan pilihan) yang didesain dengan indah. Beberapa bab isinya mirip sekali (!) dengan bukunya Bu Imtip, khususnya kisah Raja Chulongkorn yang transit di Singapura. Tapi bahasa Inggrisnya mungkin lebih well-composed, dan sebenarnya lebih merupakan parafrase dari kalimat-kalimatnya Bu Imtip. Bahkan, sebagian kesimpulannya merupakan penekanan ulang dari kesimpulan Bu Imtip. Originalitasnya mungkin kurang, meskipun Patricia nampaknya berburu buku-buku referensi lain yang melengkapi (annotate) bukunya Bu Imtip. Buku itu juga kelebihannya adalah desain dan foto, selain juga menambahkan kisah-kisah perjalanan ke Malaya dan Singapura. Fokusnya memang di Malaya sih.

Dr Sartaproong dalam reviewnya di Journal of the Siam Society (Vol 99, 2011) bahwa buku itu adalah “… a fine picture book“. Buku itu, menurut Dr Sartraproong, punya beberapa kelemahan: cerita dengan foto kadang tidak nyambung; fotonya tidak merepresentasikan apa yang dilihat Raja Siam; fotonya berisi orang-orang berpose tanpa ekspresi, bukan foto-foto yang punya cerita; fotonya kadang di-crop kemudian diulang di halaman lain; hubungan Malaysia dan Siam tidak dijelaskan dengan baik.

Kembali ke Thailand. Thailand ini unik, karena menjadi satu-satunya (mungkin) negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Kemampuan negosiasi dan diplomatik raja-raja terdahulunya sangat hebat, terutama Chulalongkorn yang rajin mengunjungi negara-negara Eropa supaya nampak sejajar dengan mereka. Tapi sebagian wilayah Thailand masa itu dikorbankan atau diberikan kepada penjajah Perancis dan Inggris. Misalnya, Laos, Kamboja, bagian utara Malaysia, seperti Kelantan, Kedah, Perlis dan lainnya. Tapi seorang kawan Thailand menyebutkan bahwa Thailand tidak pernah dijajah karena kedekatannya dengan Raja Rusia sehingga terus mendapatkan back-up militer yang kuat dan membuat segan negara-negara Eropa untuk menjajahnya.

Raja Chulalongkorn (kiri) bersama Raja Nicholas II dari Rusia tahun 1897

Mengenai sosok Chulalongkorn: ia adalah raja yang memberikan contoh, berhati mulia, suka belajar hal-hal baru dari setiap wilayah yang dikunjunginya, suka bercanda (good sense of humor), teliti dan analitis. Pada 1996, pengkultusan Raja Chulalongkorn mencapai puncaknya di Bangkok (wilayah urban), tapi tidak terlalu kuat di pedesaan (rural). Orang-orang melakukan upacara penghormatan dan persembahan di patung berkuda Raja Chulalongkorn (ekuestrian). Pengkultusan ini kemudian dibahas dalam buku terbaru Irene Stengs berjudul: Worshipping the Great Moderniser: King Chulalongkorn, Patron Saint of the Thai Middle Class (2009).

Sebenarnya, apakah yang dipelajari oleh Raja Chulalongkorn di Jawa? Perjalanannya dilakukan tiga kali: 1871, 1896 dan 1901. Apa yang dia pikirkan mengenai Candi Borobudur dan Prambanan, galangan kapal dan peleburan logam di Surabaya? Sistem administrasi model apa yang diadopsi dari Jawa? Apa yang dia lihat dari kehidupan orang Islam di Jawa masa lalu? Bagaimana kehidupan orang-orang Belanda, orang Tionghoa, orang pribumi antara 1871 – 1901? Bagaimana keadaan Batavia (Jakarta), Sukabumi, Buitenzorg (Bogor), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pasuruan, Malang? Sistem apa yang berubah di Thailand setelah kepulangannya dari Jawa? Bagaimana hubungan Jawa dan Thailand?

Barangkali tidak ada satupun raja di dunia yang merekam kehidupan Jawa masa silam kecuali Chulalongkorn. Perjalanannya sendiri adalah perjalanan bersejarah yang kental dengan nafas nasionalisme: Chulalongkorn hendak melakukan perubahan besar-besaran terhadap sistem administrasi negaranya, sekaligus mengadopsi apa saja yang baik dan cocok bagi Thailand. Pandangannya ketika melakukan perjalanan itu unik karena berangkat dari keingintahuan yang mendalam; keinginan untuk mengadopsi hal-hal baru dari modernitas Barat; keinginan memilih apa yang cocok dari luar negeri untuk Thailand; ia ingin berpetualang, bertamasya bersama keluarga mengapresiasi peninggalan Buddha dan Hindu; beristirahat dari kesibukan Bangkok, menyepi di pulau Jawa yang bervariasi; lebih penting lagi, ingin menunjukkan kepada Belanda dan negeri Eropa lainnya bahwa raja Thailand juga bisa mengeksplorasi negeri lain, tapi tidak menjajahnya (ada pula dugaan bahwa perjalanannya memang bersifat politis yang sebenarnya sah-sah saja karena posisi Siam yang rawan ketika itu).

Herannya, mengapa raja-raja Jawa yang dia kunjungi tidak ketularan untuk melakukan hal yang serupa? Mengunjungi wilayah Jawa yang lain; bersatu, memenangkan Perang Jawa (1825-1830) dan meneruskan perjuangan itu. Indonesia mungkin dijajah karena sejak dulu memang terpecah belah; mudah disuap; terlalu kagum dengan modernitas Barat tapi tidak berminat belajar; kurang mencintai negerinya (bilang “cinta” dan “nasionalis” di mulut, tapi tindakannya seperti penjarah yang menghisap).

Mungkin hingga kini?

Perjalanan Raja Chulalongkorn ke luar Thailand adalah sebuah titik awal perjalanan panjang yang bersejarah menuju Thailand yang ter-Barat-kan. Dan, titik awal itu dimulai di Jawa. Orang Indonesia perlu belajar dari perjalanan Raja Chulalongkorn ini, khususnya anggota DPR yang sering melakukan kunjungan luar negeri untuk studi banding.